3位研究人員(碩士級2位,待補1位),1名研究助理、1名助理工、1名約僱技術員、4名計畫派駐助理、1名實耕業務勞務承攬人員、1名駐點資訊工程師。

電腦教室 1 間、電腦機房1間及備援電腦機房1間。

研究計畫

- 中部地區稻作產銷輔導措施調適之研究。

- 臺中區外銷潛力作物中小微數位轉型輔導。

- 農業淨零組織盤查與發展策略-以中部地區稻作集團產區為例。

- 數位化農業機械保養維護技術教材之開發

推廣輔導工作

- 辦理百大青年農民輔導。

- 輔導在地青農組織運作。

- 辦理青年農民經營管理訓練。

- 輔導實際耕作者從事農業工作證明申請。

- 輔導農業產銷班參加全國十大績優產銷班選拔。

- 輔導農民參加全國十大神農與模範農民選拔。

- 輔導農民團體組織訓練與行銷管理,朝企業化經營目標邁進。

- 推動地區農業經營專區發展與輔導。

- 辦理本場臉書、官網及Line@推播系統資訊運作

- 輔導農民團體辦理農產品評鑑及展售促銷活動。

- 農民/青農經營管理效能提升研究。

- 農業資訊系統建構與應用研究。

一、十大神農遴選輔導:截至112年共計19位神農與26位模範農民獲獎。

二、十大農業產銷班遴選輔導:截至112年共23個班榮獲全國十大農業產銷班。

三、百大青農遴選輔導:截至112年共113位百大青農獲選。

四、青年農民輔導:截至112年輔導轄下鄉鎮市區共成立63 個在地青農聯誼會,合計6,134 位青農。

五、實際耕作者輔導:截至112 年受理諮詢共1,334 件,核發證明共251件。

六、資訊宣導業務:截至112年粉絲專頁追蹤人數已逹3.4萬人。line@ 大小事推播群組共計283位會員人數。

七、重大政策說明會:

(一)104 年於中彰投三縣市辦理12 場農業技術諮詢座談會,並配合當時農委會重大政策包含「自由經濟示範區- 農業加值說明」及「ECFA 貨品貿易說明」進行宣導,總計937 位農友參與。

(二)107 年農委會為辦理第6 次「全國農業會議」,於全國舉辦18 場「地方草根會議」,廣納各方意見及收集相關議題,其中第11 場草根會議於本場召開。

(三)108 年配合農委會辦理9 場次的「照顧農民- 農民福利與年金制度座談會」,共計2,269 人次參加,透過座談會說明農民福利制度與保險及補助小型農機等嘉惠農民的政策。

(四)109 年配合農委會農民保險政策,辦理4 場次的「農民福利百分百座談會」,共計1,166 人次參加,宣導農民退休儲金政策、農業保險及農業職業災害保險等嘉惠農民政策。

(五)112年配合農委會升格前政策績效成果展現,辦理3場次的「農林漁牧,升級進步」地方座談會,共計379人次青年農民參加。

|

|

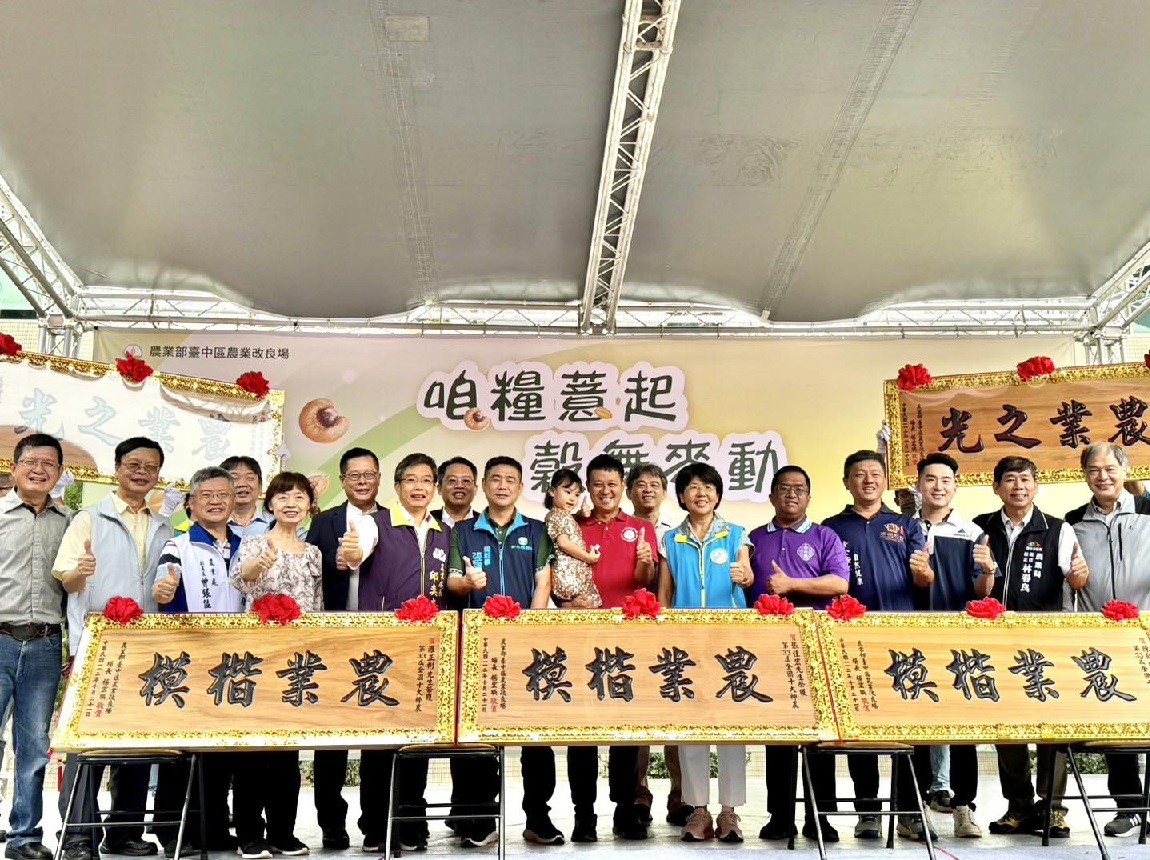

▲ 本場輔導之第33屆十大神農與模範農民

|

|

|

▲ 本場輔導之112年全國十大農業績優與優良產銷班

|

|

|

▲ 本場辦理青農知能提升課程

|